声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢的话点赞、收藏、加关注,每日为您分享健康小知识!评论区期待留下您的观点,共同讨论健康之道! 有的人啊,刚迈几步路,汗水就像开了闸的水龙头,唰啦啦往下淌;还有的,一紧张、一起床、一走动,后背就湿了一片,连贴身衣服都要拧出水来。不是天热,也不是干活多,就是一动就出汗。家人看着担心,自己心里也没底:这是虚?是病?还是年纪大了就这样? 中医怎么看这事?一句话:气虚夹痰湿,虚里有实,实中藏虚。可别光...

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢的话点赞、收藏、加关注,每日为您分享健康小知识!评论区期待留下您的观点,共同讨论健康之道!

有的人啊,刚迈几步路,汗水就像开了闸的水龙头,唰啦啦往下淌;还有的,一紧张、一起床、一走动,后背就湿了一片,连贴身衣服都要拧出水来。不是天热,也不是干活多,就是一动就出汗。家人看着担心,自己心里也没底:这是虚?是病?还是年纪大了就这样?

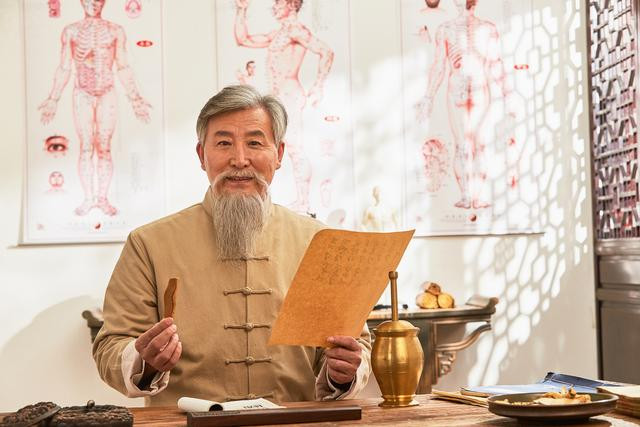

中医怎么看这事?一句话:气虚夹痰湿,虚里有实,实中藏虚。可别光盯着汗多这一个点,背后的“里子”才是关键。

出汗这种事,古人早就琢磨明白了。《素问》中讲,“汗为心之液”,意思是说,汗液是心气推动体液外泄的表现。但若汗出异常、无时无刻、量大不止,那多半不是“阳气太旺”,而是“卫气不固”。用老百姓的话说,就是“护身体的那层防护罩破了”。

这“罩子”是谁管?气。尤其是脾肺之气。气虚了,管不住汗孔,身体的“闸门”就失控了,汗水自然横流。而这类人往往不光虚,还夹了“痰湿”。一查舌苔,厚腻发白,一摸脉,滑中带弱,标准的气虚夹痰湿体质。

气虚是根,痰湿是果,两者互为因果,缠缠绕绕。脾虚不运,水湿内停,湿久化痰;气虚无力,痰湿难化,久而久之,成了个“湿黏拖沓”的人。动一动,汗如雨下,走一走,困倦乏力,一天没开始,人就像散了架。

在临床上,58岁的老王,退休后本想好好锻炼锻炼,可一出去遛弯,不出五百米,汗就从头顶流到脚底,脸色发白,胸闷气短。检查没毛病,西医说“植物神经功能紊乱”,吃了安神药,还是不见效。中医一看,舌胖有齿痕,苔白腻,脉虚滑,典型的气虚+痰湿。

针对这类情况,中医讲究“扶正祛邪”,一边补气固表,一边化湿祛痰。不能一味补,也不能光清热。要有分寸,有节制,有针对性。

补气用谁?黄芪当仁不让。它性温味甘,善于“补气固表、托毒生肌”,就像给身体打了一层“防护漆”,让汗孔不再乱开。再配上白术,健脾利水、增强气化;加点防风,疏风解表,固表止汗,有收口之效。

这就是经典的玉屏风散。由黄芪、白术、防风组成,三味药搭配得滴水不漏,一补一固一疏,外强护体、内补元气,最适合容易出虚汗、动一动就冒汗的人群。

但光补还不行,体内那团“湿泥”也得清一清。怎么清?二陈汤是把好手。用半夏燥湿化痰,陈皮理气健脾,茯苓渗湿安神,甘草调和诸药。它们组合在一起,有点像厨房里的“排水管清洁剂”,能把脏堵的地方通个透。

气虚+痰湿的朋友,用玉屏风散+二陈汤,正好一补一祛,一虚一实,标本兼顾。具体剂量和配伍,还得找专业的中医师辨证调整,别自己在家瞎煮。

除了喝药,生活上的调养也很关键。汗多的人,最忌湿热闷蒸,不宜吃生冷寒凉。老是喝冰水、吃西瓜、吹空调,等于在虚弱的身体上又泼一盆冷水,湿气加重,汗更止不住。

饮食上,建议常吃薏米、山药、扁豆、百合、茯苓这类健脾祛湿的食材,既能补气,又能去湿。早餐喝点薏米红枣粥,晚上来碗山药百合汤,健脾又安神,身子轻了,汗自然少了。

运动呢,也别一上来就猛跑猛跳。出虚汗的人,适合缓慢、均匀、有节奏的活动,比如太极、八段锦、散步。动则生阳,但若气虚体弱,一动猛了反而损阳耗气,出汗加剧。

有人不禁要问:是不是出汗多就是身体“排毒”?中医说,不全是。汗虽能带走一部分代谢废物,但过汗则伤阳、伤气、伤津液。“汗为心液”,出太多,心神不宁,睡不好、烦躁、心悸就来了。

还有人觉得“年纪大了容易出汗是正常的”。其实不然。年老气衰,体弱多汗,正是虚证的体现。该调理还是要调理,不能放任不管。不然时间一长,虚证转实,实邪入里,病情就不只是“多汗”这么简单了。

从地理环境说,南方潮湿、空气重,人容易湿气上身;北方干燥、风大,易耗津伤气。这类“动则汗出”的病人,在南方更常见。湿邪困脾,加上脾虚本体质,整个人就像湿抹布,干不透、提不起来。

从季节上讲,夏季湿热交加,阳气浮越,汗孔大开,更易诱发虚汗、盗汗、手汗等。中医讲“春夏养阳”,但阳不能浮虚,要“固中有升,升中有藏”。也就是说,阳气该升的时候要升,但不能乱跑。

古人讲“汗为阳脱”,汗多等于阳气在“偷偷溜走”。尤其是年纪大的、久病的人,阳气本就不多,出汗就像银行里的钱在漏,不止亏,还透支。

调理这种体质,除了药补、食疗、运动,还要心神调养。情绪一紧张,汗就哗哗流,是因为气机不畅、心神不宁。中医讲“心主汗”,心烦则汗出。平时要学会松弛心情,可以静坐、冥想、听轻音乐,让心神归位,卫气自固。

再说个有趣的事。古人有“玉屏风”一说,不光是药方名,更是一种生活智慧——用玉做屏风,既是风水之物,也是护身之意。现代人生活节奏快、压力大,身体虚、湿气重的人越来越多,更需要这样一面“玉屏风”来护住自己。

从中医的角度看,治病不是头痛医头,脚痛医脚,而是看整体,看气血、脏腑、阴阳、寒热,一切表象,都是内里失衡的信号。多汗不只是汗的问题,是身体在喊话——我累了,我虚了,我湿了!

别等到湿气困脾、气虚成病,再来后悔。从现在开始,调脾补气、化湿利水,该补的补,该祛的祛,汗不再乱出,人自然精神百倍。

一动就出汗,不是小毛病,是身体“报警”。中医给的答案,不是止汗药,而是找出源头,扶正祛邪,标本兼顾,内外兼修。

温馨提示:文中所述症状多为中医辨证的参考依据,但也可能由其他疾病引起,如多汗症、甲状腺功能亢进、糖尿病等。如有类似困扰,请及时就医,进行专业评估,切勿盲目自诊自治。

参考文献:

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]王雪梅,李俊.玉屏风散治疗自汗盗汗的临床应用研究进展[J].中医药临床杂志,2023,35(04):89-92.

[3]张志坚,刘海波.湿热体质的中医辨证与现代研究现状[J].中国中医基础医学杂志,2024,30(02):210-214.